Accueil / Art & Histoire / Les Repenties

Liliane Octobre 2025

Les Repenties d'Avignon

« On ne peut traverser le pont d’Avignon sans rencontrer deux moines, deux ânes et deux putains. »

Carlo Crivelli

Marie-Madeleine - 1480

Outre ce dicton peu flatteur pour la cité des Papes, abordons le sujet toujours polémique et complexe qui nous mènera aux « Repenties » en rappelant que les célèbres « Demoiselles d’Avignon » de Picasso n’étaient autres que les prostituées d’un établissement situé Carrer d’Avinyo à Barcelone, non loin de chez lui…

Marie Madeleine, disciple du Christ, a été longtemps assimilée à une pécheresse repentie par l'Eglise catholique.

Pablo Picasso

Les Demoiselles d'Avignon - 1907

Six siècles avant les Demoiselles de Picasso, Avignon a une réputation assez sulfureuse malgré, ou plutôt à cause, de l'installation des papes qui entraîne un accroissement considérable de la population urbaine : cardinaux, marchands, ouvriers, artistes, domestiques, aristocrates, artisans, princes de passage, cabaretiers, prêtres et moines de tous ordres, vagabonds en tous genres… et prostituées. Tolérées, pourchassées, intégrées, méprisées, vilipendées, indispensables? Pour saint Augustin « La femme publique est dans la société ce que la sentine est à la barque et le cloaque dans le palais. Retranche le cloaque et tout le palais sera infecté » (La Cité de Dieu).

Jacques de Vitry écrit au XIIIème siècle : « Les filles publiques partout errantes dans les rues et les places de la cité provoquent les clercs à leur passage et les entraînent comme par violence dans leurs lupanars publics ; s’ils refusent elles les poursuivent de leurs plus grossières injures. »

A Avignon au XIVème siècle, on les rencontre partout, au Bourg-Neuf et dans la «Bonne-Rue » où se trouvent les « bonnes » maisons, près des Carmes, dans les nombreux bains publics appelés « étuves », dans les innombrables tavernes, les fossés, aux abords des moulins des Doms, des ponts, des églises et des lieux de pèlerinage et jusque dans les cimetières paroissiaux, espaces ouverts où se tiennent aussi foires et marchés.

Innocent VI ordonne la clôture du cimetière saint Pierre pour les en chasser, et en 1347 on fonde la chapelle saint Michel pour veiller sur le cimetière du Pont-Frac (ou Pontis Fractis entre la rue des Trois Faucons et la place des Corps Saints) dans l’espoir de décourager les mauvaises conduites des « débauchés de la populace ».

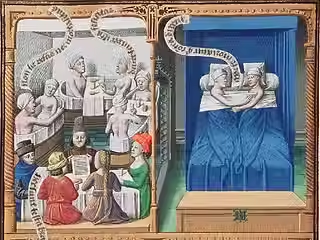

Les étuves sont très fréquentées, par hygiène et par plaisir. On vient se laver bien sûr, mais aussi manger, boire, se faire masser par les « frotteuses » avec des parfums, et pas seulement : les maisons de bain proposent des chambres à l'étage. A partir du XVème siècle va s’imposer la séparation entre hommes et femmes et on distingue les étuves "honestes" des prostibulaires (relatives à la prostitution et à l'adultère).

Maître François - XVème siècle - Illustration pour la "Cité de Dieu" de saint Augustin

« Considérant que les étuves du Pont Trocat sont lieux de prostitution dans lesquels les prostituées du lupanar se livrent publiquement et manifestement à la fornication, par ces causes, les officiers temporels de la Cité ont décidé d’interdire aux hommes mariés d’oser s’étuver dans ces étuves, et qu’il serait déshonnête et contraire à la décence de permettre aux personnes Ecclésiastiques…/…de fréquenter des lieux semblables sous peine d’excommunication et de vingt marcs d’argent applicable au Fisc de la cour épiscopale. » (Selon les statuts de la ville d’Avignon, rédigés en latin, du XIVème siècle)

Valerius Maximus - De fracta et dicta memorabilia – vers 1470

« Filles et fillettes joyeuses, femmes folles de leur corps, belles filles » viennent souvent d’ailleurs, parfois de loin, parfois en charrettes ambulantes pour échapper aux décrets municipaux. Selon les époques une fille vaut le prix d'un œuf ! Sachant que, comme toujours, la plupart tombent dans la prostitution par nécessité, par misère, à la suite d’un viol, d’un veuvage, d’un rejet de leur famille. Etonnamment, beaucoup sont mariées.

A Avignon, la prostitution est considérée comme une profession légale – ce qui n’est pas le cas du proxénétisme – et quelquefois contrôlée par l’Eglise. Par exemple, plusieurs prostituées louent des chambres appartenant au couvent de sainte Catherine ; une certaine Marguerite de Porcelude, surnommée « la Chasseresse », paie une taxe annuelle au diocèse pour son logement. Les aumônes des prostituées sont acceptées par l’Eglise et leur travail est taxé par les institutions laïques. En contrepartie, elles sont reconnues par la société et peuvent saisir la justice, porter plainte pour une agression, pour une rixe et même pour un viol. Sous condition de s’être confessées, elles peuvent être inhumées dans un cimetière chrétien.

Il s’agit aussi de protéger les honnêtes femmes et de canaliser la sexualité hors mariage en des lieux précis. Les viols de jeunes femmes enlevées en pleine rue par des bandes de jeunes ouvriers ou d’étudiants excités étaient extrêmement fréquents et presque jamais punis.

La prostituée, désignée aussi comme mérétrice, c’est à dire une personne publique gagnant sa vie grâce à ses activités, n'est pas astreinte à une tenue particulière, mais on doit néanmoins la distinguer des honnêtes femmes. D’après les statuts du XIVème siècle « Nulle femme frivole ou entremetteuse ose ou pense pouvoir porter à travers la cité d’Avignon un manteau ou un voile de soie, des patenôtres d’ambre ou un anneau d’or sous peine de vingt cinq livres d’amende et de la confiscation du manteau et des autres joyaux ou objets. »

Interdits aussi : mantelet fourré, casaque garnie de vair ou de sydoine (un fin tissu de lin), un bonnet où il y aurait de l’or, des boutons ou des anneaux d’argent, une chaîne ou un chaperon garni de perles, d’or, d’argent, de corail blanc ou rouge, de cristal. Elles doivent se cantonner dans le lupanar public du Bourg Neuf et autres rues désignées à cet effet, et porter sur le bras «un signe d’étoffe blanche de la largeur de quatre doigts.»

Au XIVème siècle il se crée des « maisons communes » (prostibulum publicum) conçues comme des garants de l'ordre social et moral, administrées par la municipalité qui en tire profit à la manière d’un proxénète. Le propriétaire ou le tenancier peut être une ancienne prostituée montée en grade, une personne privée, telle Marguerite Busaffi, fille d’un banquier florentin influent, qui possède une « maison commune », un sergent municipal, voire, en 1337, le maréchal de la cour romaine (le plus haut magistrat séculier à la cour papale) qui impose une taxe de deux sols par semaine aux courtisanes et aux souteneurs. Scandalisé par cette pratique, le pape Innocent VI l’annulera en 1358.

Car dans le même temps, le péché de luxure est le plus combattu par l'Eglise.

Les Repenties

Parallèlement, il se constitue un mouvement de charité qui entraîne la fondation de maisons de Repenties. La doctrine de l’Eglise s’appuie sur les pensées de saint Jérôme : « Nous ne demandons pas aux chrétiens comment ils commencent, mais comment ils finissent ». La prostituée est « une brebis égarée à ramener dans le troupeau ».

Il n’y a en effet que deux façons de sortir de la prostitution : entrer au couvent ou se marier.

Le couvent

En 1343, Grégoire XI charge son camérier, Gasbert de Laval, d’installer les « malheureuses victimes de la débauche » à l’Œuvre des pauvres nonnains Repenties, une maison édifiée près de l’église Notre Dame des Miracles (actuelle rue de la Velouterie) à laquelle il accorde de nombreux privilèges. Un « commissaire des causes pies » nommé par le pape est chargé d’assurer une bonne gestion et la certitude que les legs qui leur sont destinés seront bien employés. D’après les archives des couvents on s’aperçoit que la plupart du temps les rectrices gèrent leurs revenus avec rigueur et n’hésitent pas à réclamer ce qui leur est dû. En 1384, par une requête au Trésor pontifical elles exigent le paiement des arriérés d’un don sacerdotal, et obtiennent gain de cause. Il n'était pas courant que des femmes osent réclamer leur dû !

Dame Gersende, veuve de Rostain de Morières, dirige l’institution. Devenu trop petit, le couvent est agrandi en construisant un dortoir et un cloître sur le cimetière ancien qui entourait l’église, dans laquelle une tribune permet aux sœurs d’assister aux offices sans être vues.

En 1370 c’est Ricana Torcassie, assistée d’une procuratrice et d’une sacristaine, qui dirige le couvent, lequel compte alors une quarantaine de pénitentes venues de toute la région et même d’Alexandrie. On y accueille aussi des sœurs données : des femmes qui donnent leurs biens et leurs soins à une œuvre en échange d’y être hébergées et nourries leur vie durant.

Les prostituées désireuses d’échapper au péché sont reçues par la rectrice vêtue de noir. Généralement elles sont amenées par une dame pieuse – dame Bertrande Garnière, dame Ninette del Caval Negre, dame Ricardona de Carmighan… Après une retraite de huit à dix jours en solitaire, on leur dit : « Si notre vie de prière et de mortification ne vous effraie pas, si vous persistez dans votre résolution, soyez des nôtres. Vous n’êtes plus Margot la pécheresse tarifée ; vous êtes sœur Marguerite et à ce titre notre égale devant Dieu et devant les hommes ».

Elles s’agenouillent alors, renouvellent leur demande d’admission et reçoivent le baiser de paix de toutes les sœurs. Elles revêtent la tenue de la maison - robe blanche, manteau de drap noir et voile, « sans fourrures ni plumes, mais en la manière d’honnestes femmes veuves » - et assistent à la messe du Saint Esprit. Elles ont fait vœu d’obéissance, de pauvreté et de chasteté, et offrent ce qu’elles possédaient, parfois les bijoux et les riches atours de leur vie de luxure.

Quelques exemples parmi les nombreuses donations qui assuraient la pérennité des maisons de repentance : « Quatre dames charitables » font don de trois florins pour permettre à trois repenties d’entrer à la maison de Notre Dame des Miracles. Le clavaire, c'est-à-dire l’officier municipal chargé de la gestion de la caisse publique, donne deux florins à Pasquine de Sienne pour acheter une robe afin d’entrer aux Repenties. Laure de Sade, l’égérie de Pétrarque, lègue 50 sols en 1348 aux Sœurs repenties de la maison du seigneur archevêque de Narbonne à Avignon. Un boulanger, Pedruchius Porchi, leur donne maison et jardin sur le bord du Rhône.

Des statuts vont définir les nouvelles règles de la Maison des Repenties de sainte Marie-Magdeleine des Miracles : y seront reçues « fors seulement jeunes femmes de l’age de 25 ans qui en leur jeunesse auront estées lubriques, et qui par leur beulté et formisité pourroient encore estre par fragillité mondaine prompies et inclinées à volupté mondaine, et induire et attirer à ce totallement les hommes ». La maison n’est pas donc destinée aux pécheresses âgées en quête d’une ultime ressource.

Au XVème siècle, les pensionnaires ont droit à une feullette (trois quarts de litre) de vin par jour ; les sœurs ont un patat tournois (deux deniers) par jour et les deux directrices un liard, soit trois deniers ; le portier, qui doit être « vieil, discret et fidèle » est chargé d’aller au marché. Les repas deux fois par jour sont pris en silence. Elles dorment « vêtues d’une robe et seules sur leur couche, en dortoir. Et si elles dorment nues et deux ensemble elles encourront les peynes cy-dessous escriptes » allant jusqu’à la prison et exceptionnellement les fers. Il leur est formellement interdit de communiquer avec «les hommes avec lesquels elles auront eutres-foys eu familiarité et conversations, sous peine d’excommunication et de manger du pain et de l’eau ». La règle insiste sur leur abstinence, le « chemin à suivre pour le retour à une chasteté spirituelle ».

Les confesseurs sont les seuls hommes qui peuvent franchir la grille des Repenties.

Elles n’ont pas le droit de sortir du couvent et sont affectées à des travaux manuels « filer du chanvre, de la laine, démêler de la soie, coudre des gans et des bas de dentelle », à la chorale, aux leçons des Saintes Ecritures, à la cuisine, la lingerie. Leur vie doit être «humble, louable, pacifique, pleine de charité et de modestie, non voluptueuse, non superbe, vagabonde ne ocieuse ».

Jacques Callot - Dévideuse et fileuse

En 1489, mal gérée par les rectrices, la maison est ruinée et ce sont les consuls qui la relèvent. Puis en 1577, l’ordre des Minimes fondé par François de Paule s'installe dans le couvent des Repenties qui sont déplacées dans l'ancien hôpital saint Michel.

Les Maisons du Bon Pasteur existent toujours, sous une forme différente. Mais actuellement certaines donnent lieu à des plaintes d'anciennes pensionnaires pour mauvais traitements.

Au XVIème siècle la peur des maladies, dont la syphilis, provoque un changement de mentalité. La prostituée devient la porteuse de tous les vices. « Maisons communes » et étuves doivent fermer et une ordonnance promulgue en 1561 la fin de l'existence officielle de la prostitution – qui bien évidemment continue de prospérer. Les châtiments publics infligés aux femmes de mauvaise vie traduisent alors le puritanisme associé à la Réforme et à la Contre-réforme.

Au XVII et XVIIIème siècles les statuts émanant du vice-légat confirment que la prostitution n’est pas interdite, mais réglementée. Plusieurs maisons sont encore fondées: les Pauvres Repenties de sainte Marie l’Egyptienne sous l’impulsion de dames charitables en 1627, la congrégation de Notre Dame du Refuge par la révérende Mère Elisabeth de la Croix, la maison du Bon Pasteur et des Recluses par Jean de Madon seigneur de Châteaublanc en 1702. Les contributions financières de donateurs du Bon Pasteur permettent l’entrée et la pension de quatre femmes ; « Marie Carle de Blauvac âgée de 19 ans est venue volontairement le mars 1746, le marquis de Blauvac a payé son entrée ».

Ces institutions reconnues par l’Archevêque et le Vice-Légat s’inscrivent dans la ligne traditionnelle d’une charité régie par les instances religieuses et aristocratiques. Les recteurs prennent les décisions importantes, assistés de la Mère supérieure. Les règles se durcissent : outre la prière et le travail, pour expier véritablement leur faute elles « embrassent une vie de mortification ». Il est « louable pour elles de faire pénitences, jeûnes, macérations et austérités corporelles comme cilices, ceintures » (chemises et ceintures de crin). Elles doivent « Ne poinct se quereler ; jeuner le vendredy ; se confesser une fois le mois. Tenir la maison propre. Obéir à la mère. Demander ses nécescités avec respect. Recevoir la correction à genoux. Ne parler que de bonnes choses. Elever souvent son esprit à Dieu. Estre dans une continuelle modestie. Recevoir les visites des personnes charitables avec respect. » (1697)

Cependant toutes les repentantes n’ont pas accès à ces institutions : « Non seulement celles qui sont atteintes de folie et celles qui auront quelques mal contagieux ne pourront être reçues, on ne recevra celles qui seront enceintes ni qui allaiteraient enfants », « Les femmes âgées ne sont pas acceptées car moins dangereuses ». La vie communautaire n’est pas une fin en soi : « Qu’elles entendent que la fin de cette vie dans cette maison est seulement moyen d’être bonne chrétienne …/… les en retireront pour les loger, les marier ou les mettre en religieuse ».

En 1198 le pape Innocent III avait proclamé la rémission des péchés pour ceux qui épouseraient des prostituées par charité. « Et, après le chier temps, pour la tirer hors du pécher et la mettre à honneur, aucuns se travaillèrent de la marier » (Interrogatoire de Jeannotte en 1485).

Epouser une pécheresse pénitente devient donc une œuvre pie et méritoire. Pour cela il lui faut une dot, et diverses institutions vont s’efforcer d’y pourvoir. Les Aumôneries constituées sur le modèle des corporations, de quartier ou d’assistance mutuelle, sont des bureaux de bienfaisance financés par des donations pieuses, des prélèvements sur les commerces et des legs. La majeure partie de ces revenus sont affectés au secours des indigents et à doter les filles pauvres, y compris les prostituées résolues à se réformer. Au moment des épidémies de peste, dans l’espoir d’échapper au fléau les legs «pro puellis maritandis » se multiplient : en 1348, année de la Peste noire, Petrus Martini, drapier, lègue 20 florins, le cardinal d’Espagne mille florins ; Louise Challon, fille postribulaire, reçoit douze sous pour son mariage en 1513.

Autres exemples, les syndics octroient deux florins de dot à une jeune fille, Catherine Lesperance, orpheline, déclarant avoir été enlevée et prostituée de force aux étuves de la Pierre rue du Pont Trouca, s’en est enfuie et qui veut se marier ; en 1431, c’est Jehanette de Rolle, native de Gand, qui explique qu’elle est une pauvre pécheresse repentie sur le point de contacter un honorable mariage, et demande aux Syndics de compléter la dot qui lui a été offerte par des personnes charitables : on lui donne un florin. En 1515, le Conseil de ville donne à « honnête femme Delphine, veuve à feu Philippe de Poitiers » la somme de cinq florins destinés aux « noces d’une certaine pauvre pécheresse qui, ayant abandonné le lupanar, contracte mariage dans cette ville ». Ou encore trois florins d’or à une pauvre femme nommée Adrienne qui veut « quitter le péché mais n’a pas de quoi vivre ».

Quant à savoir ce qu’il en était de ces mariages par la suite… probablement ni meilleurs ni pires que n’importe quel autre !

Evolution des mentalités du XVIème au XIXème siècle

"Scène de maison close" - Ecole française, 1750. Galerie Meier

"Dans un salon de réception, une mère maquerelle et une jeune prostituée, accueillent un client aristocrate. Le caractère intime de la chambre est suggéré par la présence d’un bidet, avec une éponge et un clystère, des mules sur le sol et des vêtements suspendus. La poche ouverte remplie d'argent souligne la fonction de la mère maquerelle. dont la robe laisse entrevoir ses chevilles, A coté de cette sensualité suggérée, une chaise percée est placée entre les deux femmes de manière indécente."

Paradoxalement au cours du XVIIIème siècle, siècle libertin s’il en fut, des quartiers entiers de la ville sont interdits à celles que l’on va nommer péjorativement « putains ». Leur pratique considérée de plus en plus comme infamante les exclut de la société : elles ne peuvent plus se mêler à la population honnête d’Avignon.

De plus la multiplication des maisons d’accueil diminue leurs revenus. Quand Louis XV occupe Avignon de 1768 à 1774, il veut aligner la cité sur le modèle français et plusieurs édits restructurent les œuvres de charité en procédant à des regroupements au profit de l’Aumônerie générale et des établissements les plus importants.

D’après les registres, il apparaît que certaines des « filles publiques » hébergées sont d’origine noble : « Le 18 mai 1705 entre pour le quartier du Refuge Mademoiselle Charlotte de Mermet native d’Orange elle sortit le 30 août 1706, l’accompagne Melle de Blanc de cette ville ».

Georg Emanuel Opiz - Prostituées

vers 1810 - Bibliothèque nationale

La Révolution va amplifier le mouvement de relégation des prostituées en confiant la gestion de leur pratique à une institution policière, précurseur du « réglementarisme » du XIXe siècle. Les législateurs révolutionnaires « répugnent à s’emparer d’un objet que la vertu républicaine tient pour indigne d’une quelconque forme de reconnaissance politique ». Puis les mœurs privées elles-mêmes se politisent : Robespierre s’en prend au « secret des maisons » abritant une débauche dissimulée, et les prostituées sont punies pour leur « incivisme».

Au XIXème siècle, les maisons de repentance vont être remplacées par des asiles où les repenties, bientôt rejointes par celles qui risquent de tomber dans la prostitution parce que pauvres et célibataires. Des ordonnances précisent de n’admettre que les jolies filles, « les laides n’ayant pas à craindre pour leur honneur »… Elles sont bientôt tenues d’obtenir une « carte de sureté » sans laquelle elles risquent une arrestation pour vagabondage.

Conclusion

Entre l'identité religieuse bien spécifique d'Avignon marquée par la présence des papes ou de leurs légats, la réalité sociale et l’évolution des mœurs, « la prostitution est soumise à une série de compromis prenant soin d’écarter les prostituées du corps social tout en assurant l’existence d’une activité quasi inévitable ». Après l’époque de tolérance et d’aide apportée aux repenties à condition de respecter un contrat tacite avec les autorités, la répression devient inéluctable au fil des siècles.

Au-delà de la condamnation morale et religieuse, Avignon avait su développer des institutions charitables, même imparfaites et sévères, dont la mission première était de recueillir des prostituées repentantes. Il n’en reste pas moins que sur ce sujet particulièrement notre point de vue contemporain a du mal à se contenter des intentions affichées : remettre « dans le droit chemin » après avoir « expié leur faute » des femmes contraintes à la prostitution parfois dès l’âge de 12 ans. Il est comme toujours indispensable de se placer dans le contexte et les mentalités des siècles passés. D’autant que la société actuelle ne fait pas du tout mieux…

Bibliographie

Pierre Pansier - L'œuvre des Repenties à Avignon du XIIIe au XVIIIe siècle

Louis Le Pileur - Documents tirés des archives d’Avignon – 1908

Clyde Plumauzille – Prostitution et révolution – Article de Florence Lotterie

Cécile Doumas - La prostitution et sa prise en charge à Avignon au XVIIIe siècle

theconversation.com/blanchisseuses-putains-ou-nonnes-les-femmes-dans-lavignon-des-papes-au-moyen-age